Tenant pour sûr que l’activité humaine réchauffe fortement le climat, et que c’est une catastrophe pour la terre et le vivant, l’écologisme justifie toutes sortes de politiques pour tenter de freiner ce réchauffement et d’en atténuer les conséquences. En particulier ce qu’on appelle la géo-ingénierie, c’est-à-dire des actions à l’échelle de la planète qui ont, entre autres, pour but de refroidir le climat. Par exemple, l’ensemencement des nuages afin de réduire le rayonnement solaire, ou l’aspersion d’aérosols dans la stratosphère. Or des études paraissent enfin pour modéliser le résultat de telles expériences, qui laissent entrevoir de graves conséquences sur le climat qu’on entend préserver. Autrement dit, alors que depuis plus de trois décennies, l’écologisme fait du principe de précaution le socle de ses recommandations, en matière d’énergie ou de production industrielle, les expériences que ses partisans les plus en pointe préconisent, elles, sapent ce principe et menacent la planète.

Géo-ingénierie à la carte au pays des 36.000 volontés

Chacun se souvient du poème de Goethe, L’apprenti sorcier, que Paul Dukas illustra en musique et dont Walt Disney fit une Fantasia où Mickey tenait le rôle-titre : c’est l’histoire d’un marmiton de la magie auquel le balai qu’il a enchanté échappe, provoquant catastrophe sur catastrophe. On peut y voir l’image de l’écologisme expérimentateur de géo-ingénierie, encore que Le pays des 36.000 volontés, conte pour enfants d’André Maurois, en offre une meilleure. Nommée fée de deuxième classe par le corbeau Honteuzékonfu parce qu’elle est nulle en tout, la petite Michelle est admise à exercer ses pouvoirs dans le pays des 36.000 volontés, où tout un chacun est admis à imposer le temps qu’il souhaite, selon ce que veulent ses champs, ses vergers, ses troupeaux, ses touristes ou son humeur du moment. Mutatis mutandis, c’est un peu la situation actuelle de la planète, où gouvernements et chercheurs appointés croient savoir, par principe, ce qu’est un climat normal, un climat souhaitable. Et, sans autre précaution, par des COP, des protocoles et autres instruments juridico-administratifs internationaux, s’appliquent à régenter l’activité humaine en fonction du type de climat qu’ils préconisent.

L’université de Californie compare des expériences de géo-ingénierie

Intéressés par les conséquences des politiques qui visent à « rafraîchir » la terre, des climatologues de l’Université de Californie à Santa Barbara ont publié une étude dans Earth’s Future. Elle porte sur deux approches visant à réduire la quantité de lumière solaire qui chauffe la surface de la planète : l’ensemencement des nuages au-dessus du Pacifique oriental et l’introduction d’aérosols dans la stratosphère. Leur évaluation se fait exclusivement par modélisation, comme c’est le cas de la plupart des études de climatologie qui servent d’appui aux politiques en la matière. En modélisant les effets de ces types de géo-ingénierie sur l’océan Pacifique, ils ont établi que la première stratégie perturberait complètement l’un des principaux cycles climatiques de la planète, l’oscillation australe d’El Niño, alors que la seconde n’aurait pratiquement aucune incidence grave. Ils concluent à la plus grande prudence en matière de géo-ingénierie, jusqu’ici laissée à l’imagination créative de chercheurs peu férus du principe de précaution.

Les caprices d’El Niño inquiètent l’écologisme

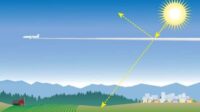

Ils se sont penchés notamment sur le courant marin qui coule le long des Amériques, El Niño, et sur ses variations, dont l’acronyme anglais est ENSO : elles obéissent à un cycle climatique de 2 à 7 ans qui modifie la répartition des eaux chaudes dans le Pacifique tropical. Il se répercute sur la météo mondiale et la circulation atmosphérique. Par exemple, les années El Niño apportent des eaux chaudes sur les côtes ouest des Amériques, le long de l’équateur, provoquant des hivers humides en Californie. A l’inverse, l’Asie du Sud et du Sud-Est connaissent des moussons plus intenses quand le Pacifique occidental se réchauffe avec les années La Niña, quand la température du courant est anormalement basse. Or, l’une des méthodes de géo-ingénierie étudiée, l’ensemencement des nuages à une altitude inférieure ou égale à deux kilomètres, afin de les rendre plus brillants et de mieux réfléchir la lumière solaire (en anglais MCB, marine cloud brightening), a de graves conséquences sur l’ENSO. En effet, les expérimentateurs de géo-ingénierie, par souci d’efficacité, visent la côte ouest des Amériques, le Pacifique oriental. Et, selon l’étude, l’usage du « MCB dans le Pacifique oriental subtropical réduit considérablement l’amplitude de l’ENSO d’environ 61 % ».

Des chercheurs rappellent le principe de précaution à l’écologisme militant

Pour rendre les nuages plus brillants, on réduit par les sels qu’on y introduit la taille des gouttelettes qui les composent, et par voie de conséquences complexes, on assèche et refroidit l’est du Pacifique et on perturbe complètement ENSO. Selon Chen Xing, doctorant à la Bren School of Environmental Science & Management de l’UCSB et principal auteur de l’étude, la conclusion s’impose : « Ne faites pas de MCB au-dessus de l’est de l’océan Pacifique, car cela pourrait provoquer des réactions en chaîne extrêmement fortes suite à la disparition d’ENSO. » Rien de tel n’apparaît avec l’autre forme de géo-ingénierie étudiée, l’envoi d’aérosols dans la stratosphère, le rafraîchissement étant sans doute mieux réparti. Selon un autre auteur, Stevenson, le phénomène dépend de la zone choisie : on pourrait procéder à une MCB ailleurs, mais des doses bien plus massives seraient alors nécessaires à obtenir le même refroidissement. Tout cela n’est bien sûr que spéculations, modélisations, sur un réchauffement d’origine humaine qui n’a fait l’objet d’aucune mesure sérieuse. Le principal auteur de l’étude, Chen Xing, avoue pudiquement : « Nous devons être prudents dans la mise en œuvre des propositions de géo-ingénierie avant de comprendre pleinement ce qui va se passer. » C’est peu dire, la climatologie actuelle est plus proche de l’astrologie que de la science. Mais face au délire de recherches sans aucun respect du principe de précaution menées sous l’aiguillon de l’écologisme, une première étude jouissant de quelque publicité met enfin cet écologisme à la fois commanditaire et normatif en face de ses contradictions.