D’emblée, nous l’avons souligné, le pape Léon XIV place le Christ au centre de ses paroles et de ses actions, au point que nous avons rapidement souligné qu’il est déjà le pape de la rupture avec la confusion. Cela s’est rapidement confirmé avec une remise à l’endroit de la doctrine sur le mariage ; voici qu’il vient de faire deux nouvelles rectifications, discrètes mais précises, conformément à son style. Qu’il évoque la figure de Judas lors de son audience du mercredi, ou, dans une lettre adressée à la conférence des évêques d’Amazonie, le soin de la « maison » que Dieu nous donne – cette terre et tous les biens naturels de la création –, Léon XIV s’exprime à la lumière de la doctrine du salut. Et cela change tout.

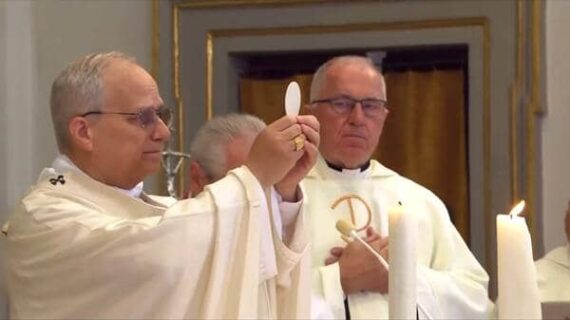

Il faut dire que la foi visible de ce pape tout nouvellement élu interpelle. Une vidéo devenue virale montre le moment où il retenait manifestement ses larmes au moment de l’élévation lors de la consécration alors qu’il célébrait la messe de la solennité de l’Assomption à Castel Gandolfo le 15 août. Le Christ au centre…

Léon XIV multiplie les rectifications discrètes

Le pape François a plusieurs fois laissé entendre que Judas avait été sauvé, et L’Osservatore Romano rapportait en 2021 qu’à côté d’une image d’un chapiteau de Vézelay qu’il décrivait – faussement – comme montrant le Christ en Bon Pasteur portant Judas pendu sur ses épaules, il avait placé dans son bureau à Sainte-Marthe une peinture équivoque montrant le Christ ressuscité, nu, se penchant miséricordieusement sur le corps étendu de l’apôtre qui l’avait trahi. Celui-ci, au lieu de demander le pardon que lui aurait donné Notre Seigneur, qui l’appelait « Mon ami » au moment même où il livrait son Maître, s’est donné la mort.

Si l’Eglise n’a pas fait de la damnation de Judas un dogme de foi, la chose est communément admise, en particulier par saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, sainte Catherine de Sienne ou le Catéchisme du Concile de Trente, où l’on comprend que ce malheureux a cru son crime plus grand que la miséricorde de Dieu.

Evoquant le trouble des apôtres lors de la Dernière Cène, lorsqu’ils devinrent tristes et se mirent à dire « Serait-ce moi » alors que Jésus annonçait que l’un d’eux le livrerait, Léon XIV enseignait lors de sa catéchèse du 13 août :

*

Catéchèse du 13 août sur la trahison de Judas

Chers amis, cette question – « Serait-ce moi ? » – est peut-être l’une des plus sincères que nous puissions nous poser. Ce n’est pas la question de l’innocent, mais celle du disciple qui se découvre fragile. Ce n’est pas le cri du coupable, mais le murmure de celui qui, tout en voulant aimer, sait qu’il peut blesser. C’est dans cette prise de conscience que commence le chemin du salut.

Jésus ne dénonce pas pour humilier. Il dit la vérité parce qu’il veut sauver. Et pour être sauvés, il faut sentir : sentir que l’on est impliqué, comprendre qu’on est aimé malgré tout, sentir que le mal est réel mais n’a pas le dernier mot. Seul celui qui a connu la vérité d’un amour profond peut aussi accepter la blessure de la trahison.

La réaction des disciples n’est pas la colère, mais la tristesse. Ils ne s’indignent pas, ils sont tristes. C’est une douleur qui naît de la possibilité réelle d’être impliqués. Cette tristesse, précisément, si elle est accueillie sincèrement, devient un lieu de conversion. L’Evangile ne nous enseigne pas à nier le mal, mais à le reconnaître comme une opportunité douloureuse pour renaître.

Jésus ajoute ensuite une phrase qui nous inquiète et nous fait réfléchir : « Malheur à cet homme-là par qui le Fils de l’homme est livré ! Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître ! » (Mc 14, 21). Ce sont des paroles dures, certes, mais il faut bien les comprendre : il ne s’agit pas d’une malédiction, mais d’un cri de douleur. En grec, ce « malheur » sonne comme une lamentation, un « hélas », une exclamation de compassion sincère et profonde.

Nous sommes habitués à juger. Dieu, lui, accepte la souffrance. Lorsqu’il voit le mal, il ne se venge pas, mais s’afflige. Et ce « mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître » n’est pas une condamnation infligée a priori, mais une vérité que chacun de nous peut reconnaître : si nous renions l’amour qui nous a engendrés, si, en trahissant, nous devenons infidèles à nous-mêmes, alors nous perdons véritablement le sens de notre venue au monde et nous nous excluons nous-mêmes du salut.

Pourtant, précisément là, à l’endroit le plus sombre, la lumière ne s’éteint pas. Au contraire, elle commence à briller. Car si nous reconnaissons nos limites, si nous nous laissons toucher par la douleur du Christ, alors nous pouvons enfin naître de nouveau. La foi ne nous épargne pas la possibilité du péché, mais nous offre toujours une issue : celle de la miséricorde.

*

L’enseignement est clair : l’homme peut s’exclure lui-même du salut. Et le désespoir de Judas, qui le conduisit à se pendre en doutant de la miséricorde divine, ne peut en aucun cas être donné en exemple comme accueil de cette miséricorde. Pour la recevoir, il faut l’accepter, ce que le pape Léon a affirmé avec force, en affirmant l’amour de Dieu : « Au fond, c’est cela l’espérance : savoir que, même si nous pouvons échouer, Dieu ne nous laisse jamais. Même si nous pouvons trahir, il ne cesse jamais de nous aimer. Et si nous nous laissons toucher par cet amour – humbles, blessés, mais toujours fidèles – alors nous pouvons véritablement renaître. »

Les rectifications de Léon XIV sur l’Amazonie

On retrouve un même souci de clarté dans les mots adressés par Léon XIV à la Conférence des évêques de l’Amazonie (érigée dans la foulée du synode « écologique » sur l’Amazonie pour promouvoir « l’écologie intégrale »), qui tient actuellement sa plus importante réunion depuis sa création. Ces mots ont à tout le moins pour effet de dissiper la confusion laissée par l’affaire de la « Pachamama », où des statuettes d’une indigène nue et enceinte (et très laide) avaient été honorées dans plusieurs églises de Rome et même aux jardins du Vatican. La cérémonie avait tout du culte païen, comme l’avait souligné sa propre organisatrice.

Dans son message transmis par le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, aux évêques amazoniens, Léon XIV redit les principes : la mission de l’Eglise est d’abord « d’annoncer l’Evangile à tous les hommes », puis viennent « le traitement juste des peuples qui y vivent et le soin apporté à la maison commune ». Le pape précise :

*

Léon XIV rappelle la doctrine du salut dans son message aux évêques d’Amazonie

Il est nécessaire que Jésus-Christ, en qui se résument toutes choses (cf. Ep 1,10), soit annoncé avec clarté et immense charité parmi les habitants de l’Amazonie, de telle manière que nous nous efforcions de leur offrir frais et pur le pain de la Bonne Nouvelle et l’aliment céleste de l’Eucharistie, unique moyen d’être réellement Peuple de Dieu et Corps du Christ.

Dans cette mission, nous sommes animés par la certitude confirmée par l’histoire de l’Eglise : là où le nom du Christ est prêché, l’injustice recule proportionnellement. Car, comme l’affirme l’Apôtre Paul, toute exploitation de l’homme par l’homme disparaît si nous sommes capables de nous recevoir les uns les autres comme des frères (cf. Phm, 1, 16).

Dans cette doctrine pérenne, il est également évident qu’il existe le droit et le devoir de prendre soin de la « maison » que Dieu le Père nous a confiée en tant qu’intendants bienveillants, afin que personne ne détruise de manière irresponsable les biens naturels qui parlent de la bonté et de la beauté du Créateur, ni, encore moins, ne s’y soumette comme esclave ou adorateur de la nature. Ces réalités nous ont été données pour atteindre notre fin, qui est de louer Dieu et ainsi obtenir le salut de nos âmes (cf. saint Ignace de Loyola, Exercices spirituels, 23).

*

L’ensemble du message a été publié en français par zenit.org, ici.

On notera que le pape reprend la notion de « Peuple de Dieu » si présente dans les déclarations du pape François, mais en la rattachant clairement à la foi reçue (par le baptême) et à la réalité du Corps mystique à laquelle le sacrifice eucharistique est si étroitement lié. Et il montre que l’adhésion au nom du Christ est ce qui établit les conditions nécessaires à la vraie justice entre les hommes – ce que Notre Seigneur avait résumé en quelques mots : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. »

Léon XIV rappelle le sens et le but de la Création

Enfin, pour ce qui est de l’attitude de l’homme face à la création, Léon XIV rétablit encore une fois l’ordre dans l’expression, face à toute tentation de paganisme ou de vénération de la « Terre-Mère » : l’homme ne saurait se soumettre aux biens de la nature, ni comme « esclave » ni comme « adorateur » : au contraire, les biens de la nature nous sont donnés en vue du « salut de nos âmes ».

Ainsi le pape Léon, sans contredire son prédécesseur, a-t-il en toute finesse rétabli l’ordre des priorités et le devoir de mettre Dieu à la première place. Ce qui rend, ou devrait rendre caduques tous les objectifs déviants qui ont été promus lors du synode sur l’Amazonie…

Dire la vérité sur le Christ et le salut, tel est son grand souci, et sa manière de tout recentrer sur l’essentiel.