Le jeudi 3 juillet, marquant le 10e anniversaire de Laudato si’ publiée le 24 mai 2015 par le pape François, le cardinal Michael Czerny, préfet du Dicastère pour le service du développement humain intégral, et Monseigneur Vittorio Francesco Viola, tête pensante du Dicastère pour le Culte divin et la discipline des sacrements, tiendront une conférence de presse au Vatican pour présenter textes et oraisons d’une nouvelle messe pour la « sauvegarde de la création ». Elle porte même un nom latin : pro custodia creationis. En soi, l’élaboration d’une messe votive – comme on l’appelle dans l’ancien rite, où ces messes sont déjà fort nombreuses – n’a rien de révolutionnaire. La question est de savoir si l’orientation idéologique adoptée par le pape François sera présente, comme elle l’a été tout au long de ces 10 années de mise en œuvre de l’encyclique « verte ». Et à ce titre on peut parler d’un test : soit les choses continuent comme avant, avec ou sans l’aval explicite de Léon XIV, soit une inflexion du discours manifestera un changement de focalisation, alors que les membres de la Curie s’adaptent à la nouvelle donne pontificale.

Une messe pour la sauvegarde de la création : mais celle-ci est pour l’homme

C’est là en effet le plus important. Que ce soit à travers les anciens « Quatre-temps », semaines de pénitence et de jeûne pour chaque saison de l’année afin de remercier Dieu de ses bienfaits et implorer la bénédiction divine sur les semailles et les moissons, ou les Rogations qui précèdent la fête de l’Ascension, l’Eglise adresse depuis des temps immémoriaux des demandes à Dieu, y compris sur le plan naturel. Aux Rogations, par les prières, les processions et les messes, on demandait à Dieu un climat propice et de bonnes récoltes : cette pratique des prières publiques pour demander au Seigneur qu’Il bénisse les fruits de la terre remonte au Ve siècle et n’est tombée en désuétude qu’au cours des années 1960 avec la réforme liturgique. Les promoteurs de cette dernière se moquaient à cette époque de ceux qui étaient attachés à cette pratique qu’ils jugeaient archaïque, voire superstitieuse ou païenne, de demander ainsi à Dieu les biens de la création nécessaires aux hommes.

Pourtant les Rogations figurent bien au Cæremoniale episcoporum de 1984 où il est recommandé que les Conférences épiscopales prennent les mesures nécessaires pour qu’elles soient célébrées conformément aux nécessités locales.

L’arrivée d’un nouveau « formulaire » de messe pour la sauvegarde de la création ne contredit pas en elle-même cette critique moderniste adressée à de nos pères qui ne craignaient pas de prier pour la pluie, pour le beau temps, pour éloigner les calamités, pour les temps de sécheresse, ou pour « n’importe quelle nécessité »… Si on avait conservé largement cette habitude, l’ajout d’une messe pro custodia creationis aurait certes semblé superflu.

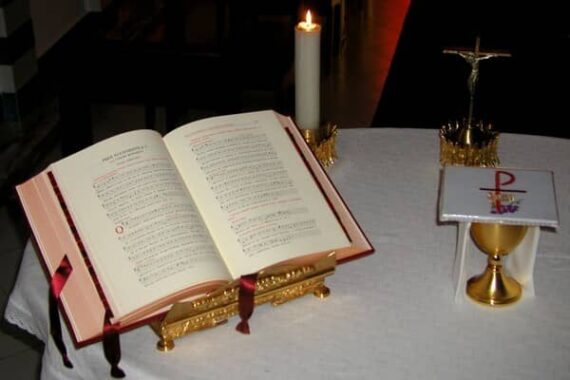

La messe pour la sauvegarde de la création personnifie cette dernière

Mais fondamentalement, l’orientation est différente. Il ne s’agit pas de prier pour obtenir ce dont l’homme a besoin matériellement ici-bas tout en rendant gloire à Dieu pour tout ce qu’Il donne. Il s’agit de considérer la création comme ayant des besoins et des droits propres, et non pas comme étant ordonnée au bien de l’homme à qui elle a été donnée pour lui fournir abri, nourriture et tout ce qui est nécessaire à son pèlerinage ici-bas.

Certes, il est bon de considérer dans la création la grandeur divine, en ce qu’elle est l’œuvre de Dieu, majestueuse et belle. Mais l’écueil actuel et la personnification, et même la divinisation de la nature qui devient l’objet de nos soins et de nos sacrifices – et ici du sacrifice de la messe – alors que le culte ne s’adresse pas à quelque entité panthéiste ou Dieu résiderait dans chaque élément de la création, mais à Dieu lui-même, le « tout autre ».

L’approche est inversée dans le discours général sur l’écologie – une écologie contre l’homme – et elle s’est déjà insinuée dans le langage contemporain de l’Eglise avec les notions de conscience écologique, de péché écologique, et de pratiques pénitentielles à finalité écologique. Or s’il est sans doute vrai qu’on fait un grand mal en mettant volontairement le feu à une forêt en mettant en danger les hommes et leur habitat, ou en abîmant la nature pour un motif peccamineux, la victime d’un tel mal n’est justement pas « la nature » : c’est la loi de Dieu et le don de sa magnificence qui est alors bafouée, le bien de l’homme qui est attaqué.

Les prières et des lectures de la messe qui seront dévoilées jeudi révéleront à quel point ces notions ont infesté jusqu’à la liturgie. Ou pas…

Au Vatican, deux progressistes présentent un nouveau formulaire de messe

Mais sans grande surprise, le maître d’œuvre de cette nouveauté liturgique – qui en soi, nous l’avons vu, n’est pas une innovation anti-traditionnelle, mais peut l’être dans son expression – est donc Monseigneur Viola. Au sein du Dicastère dont le cardinal Roche est le préfet, connu pour son hostilité virulente à l’égard de la messe tridentine, Mgr Viola est l’idéologue en chef qui la conceptualise et la met en œuvre.

Le blog Silere non possum voit dans la nouvelle initiative une nouvelle étape dans la « socialisation de la liturgie » où « une opération politique se déguise en culte d’adoration » rempli de « fausses bonnes intentions » plutôt que de constituer « un acte d’adoration offert à Dieu ».

Le risque le plus grave réside alors dans le fait de vider la messe de son sens, d’enlever au Christ sa vraie place, qui est au centre… comme le pape Léon XIV le rappelle inlassablement depuis son élection à la chaire de Pierre.

Sont-ils vraiment inquiets du gaspillage contemporain, les artisans de cette nouvelle messe « pour la création » ? Nous avons une suggestion à leur faire : revenir à l’ancien missel, un seul livre que l’on peut réutiliser pendant de longues années, et revêtir les ornements sacerdotaux de jadis, qui ne manquent pas dans les sacristies ni les salles de ventes : pour le recyclage du beau.