De violents incendies de forêt, qui ont fait plusieurs victimes, parcourent actuellement le sud de l’Europe, en raison de la chaleur et de la sécheresse de ces mois d’été. Ils sont l’occasion pour de nombreux médias d’évoquer le « changement climatique » et d’accuser les manques de la lutte contre le réchauffement d’origine humaine désigné comme le premier responsable de situations dramatiques… France 24 publiait récemment un entretien en anglais, sous le titre « Ne pas lutter contre le changement climatique, c’est s’exposer à davantage d’incendies », qui affirme que les récents incendies dans l’Aude, en particulier, étaient sans précédent et – refrain – qu’ils résultaient du changement climatique causé par l’homme.

« C’est faux », rétorque le site climatosceptique climaterealism.com : « Les données montrent que ni le nombre d’incendies ni la superficie détruite n’augmentent, et que cette région particulière de France a connu de graves incendies tout au long de son histoire, notamment dans un passé récent. »

Jean-Pascal van Ypersele, professeur de climatologie et de sciences environnementales à Louvain-la-Neuve indiquait quant à lui à France 24 que les incendies qui ont ravagé 13.000 hectares de forêt dans l’Aude, début août, en parcourant 16.000 hectares constituaient « une fois de plus d’un signal très fort indiquant que le changement climatique intensifie les conditions qui favorisent ces très grands incendies et ces feux de forêt ». « Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes », ajoutait-il.

Les incendies de forêt actuels sont historiques – à très petite échelle

« Historique », « le pire sur le pourtour méditerranéen depuis un demi-siècle », renchérissait de son côté Ouest-France, mardi – mais avec cette précision importante sur la période envisagée.

Linnea Lueken de climateralism.com rétorque :

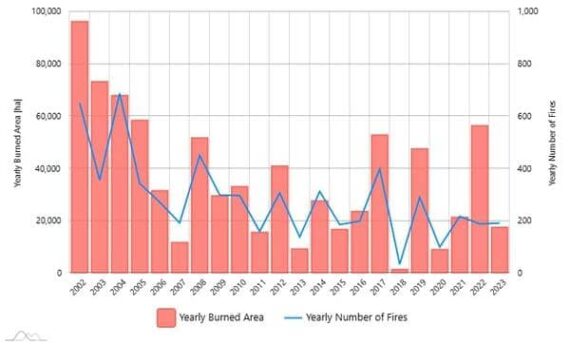

« En premier lieu, il est tout simplement faux que les incendies de forêt s’aggravent dans la région. Les données sont disponibles auprès de Copernicus, une initiative conjointe de la NASA et de l’Agence spatiale européenne, qui suit les incendies de forêt en France depuis 2002. Même si cette année s’avère être une année supérieure à la moyenne, il n’y a pas de tendance à l’augmentation des incendies de forêt en France. »

Elle publie un graphique montrant le nombre d’hectares brûlés annuellement en France de 2002 à 2023 : la tendance est globalement à la baisse après une suite de statistiques nettement plus élevées que la moyenne de (plus de 60.000 hectares) de 2002 à 2005.

Clairement, la situation générale ne s’aggrave pas même si les chiffres doivent s’avérer particulièrement élevés cette année.

Les mégafeux de l’été, très loin de ceux de 1949

Pour spectaculaire et destructeur qu’il ait été, l’incendie de l’Aude n’a pas non plus atteint le record du plus gros feu de forêt des temps récents. Certes, c’est le plus gros incendie depuis 1949… mais cette année-là, ce sont plus de 50.000 hectares qui sont partis en fumée – à une époque où l’on ne parlait ni de « changement », ni de « réchauffement » climatique, ni d’émissions de CO2 dont ont peine d’ailleurs à trouver le chiffre pour cette année-là en France…

Alors, « sans précédent », l’incendie de l’Aude, comme l’affirme France 24 ? Les faits montrent qu’il n’en est rien.

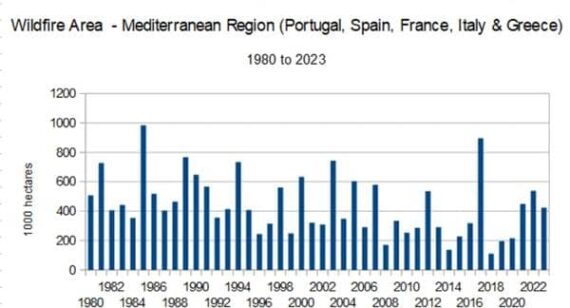

Ces remarques valent aussi, globalement, pour l’ensemble des régions méditerranéennes de l’UE où l’on n’observe pas non plus une tendance à la hausse des incendies entre 1980 et 2023, même en tenant compte d’un pic en 2017.

Dans son entretien, Jean-Pascal van Ypersele reconnaît que certains facteurs contribuent à la gravité des feux de forêt, comme la présence de vents forts, en ajoutant que le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a déclaré que ces facteurs deviendraient « plus courants avec le changement climatique ». Il omet cependant de mentionner, note Linnea Lueken, que cette évolution ne s’est pas effectivement produite.

D’ailleurs le 6e rapport d’évaluation du GIEC, dont la synthèse a été publiée en 2023, remarquait alors, rapporte climaterealism, « qu’aucun changement observable n’a été constaté en matière d’incendies de forêt et qu’aucun changement observable n’est prévu avant très longtemps ».

Le site observe : « France 24 et Ypersele ont vu juste sur un point. Pour réduire les dégâts causés par les incendies de forêt lorsqu’ils se produisent, la France doit améliorer ses méthodes de lutte contre les incendies et réduire la quantité de broussailles sèches qui favorisent la propagation du feu. La mise en place de mesures d’atténuation appropriées peut contribuer bien davantage à réduire les dégâts causés par les incendies de forêt que tout changement dans les conditions météorologiques propices aux incendies, qui sont saisonnières dans la région méditerranéenne. »

Les incendies de forêt aggravés aussi bien par la mauvaise gestion que le manque de gestion

D’où sa conclusion : « Les combustibles fossiles ne peuvent pas être à l’origine d’une augmentation des incendies de forêt graves, si ceux-ci ne s’aggravent pas de fait. L’interdiction des combustibles fossiles et d’autres politiques climatiques draconiennes n’empêchera pas les incendies de forêt de se produire dans les régions historiquement sujettes aux incendies, mais elle rendra la vie quotidienne plus difficile pour les populations et compliquera la prévention et la lutte contre les incendies. »

Peu suspect de partager les analyses des « climatosceptiques », le site écologique engagé Reporterre accuse lui aussi le manque de prévention, laissant la parole à la philosophe Joëlle Zask qui affirmait, le 9 août, le caractère inévitable de « feux de forêt gigantesques » dans les conditions actuelles : « A Los Angeles [dont certains quartiers ont été ravagés par les flammes en janvier], on continue de planter des essences décoratives qui contribuent à propager le feu. Dans l’Aude, on a arraché des vignes, dont le bois brûle lentement. Si l’on ne remet rien à la place, il n’y a plus de barrière à la propagation des flammes. On plante des pins, des eucalyptus et d’autres plantes très inflammables, comme les mimosas, qui sont comme une boîte d’allumettes. »

Elle accuse, entre autres, la « disparition de notre “culture de feu” » : « des savoir-faire consistant à s’occuper de la forêt afin de la rendre plus résistante : gérer la quantité de combustibles, pratiquer des brûlages dirigés, éclaircir la végétation, faire des interruptions dans le couvert… »

Et d’ajouter, faisant référence à l’Australie : « Plus la forêt s’uniformise, moins on lui prodigue de soins, plus elle est inflammable. » Cette femme qui – écologisme oblige – désigne l’homme responsable en raison du CO2, affirme cependant : « Sur le plan philosophique, le mégafeu signale l’impasse dans laquelle s’engagent nos activités extractivistes. Mais il signale aussi le fait que nous ne pouvons pas habiter une nature entièrement vierge, débarrassée de nos pratiques d’entretien. Certaines de nos activités détruisent notre écosystème, mais d’autres le maintiennent en bonne santé et le rendent durable. »

D’un autre point de vue, on pourrait dire que l’homme a pour rôle de cultiver le jardin de la Création.