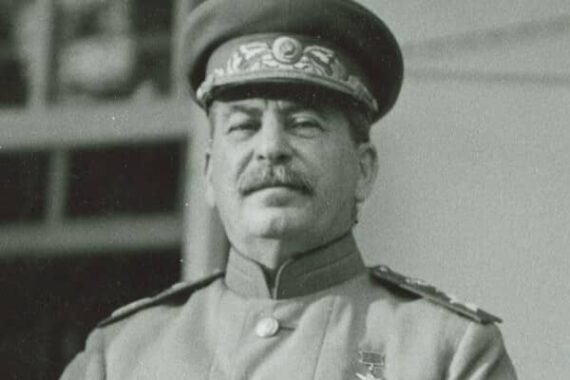

Depuis une petite décennie (mais l’ambition est plus ancienne), le discours officiel en Russie pousse progressivement une nouvelle perception des années staliniennes. Toute la presse s’en est déjà fait l’écho. On ne compte plus les morts de la Terreur, mais on loue plutôt les mérites de la dictature. On multiplie les monuments et les cérémonies commémoratives en souvenir du sanguinaire Staline, on en parle presque avec nostalgie. Il semble que pour recréer le culte de la Victoire aujourd’hui, le Kremlin ait choisi le dirigeant victorieux d’hier.

Mais de Staline, Poutine veut tout, ou presque, comme l’a noté, dans un article étayé paru sur AsiaNews, Stefano Caprio, prêtre et universitaire italien spécialisé dans les études orientales et la culture russe. Et c’est bien ce qui doit inquiéter. En opérant ce rapprochement, il allie délibérément les mots de « victoire » et de « grandeur » à ceux de « centralisation » et de « répression » : le système communiste d’hier serait-il le garant, au final jamais désavoué, de la puissance russe ? Le passé n’est pas mort : il est juste revisité, dans ce nouveau cours de l’histoire. Et la religion orthodoxe est passée de cible à outil.

Staline : « L’une des plus grandioses figures historiques de notre pays » (Gueorgui Filimonov)

En juin dernier, le site legrandcontinent.eu enquêtait lui aussi sur la « renaissance du tyran rouge » en Russie, rappelant cette récente déclaration de Gueorgui Filimonov, gouverneur de la région de Vologda : « Staline est (…) l’une des plus grandes figures historiques de notre pays. »

Pour Stefano Caprio, une telle glorification n’est pas nouvelle : le processus de restalinisation est en cours depuis les années 1990, rappelle-t-il. Et il ne s’est jamais montré aussi manifeste, ni aussi revendiqué qu’aujourd’hui où Poutine se pavane, sur la scène politique, avec tous ses amis du temps soviétique, de la Chine à la Corée du Nord : « Après des années de résurgence non structurée du culte de la personnalité de l’homme qui a effectivement créé l’Union soviétique, la commémoration de Staline a récemment pris une forme plus officielle et institutionnelle en Russie. »

Depuis une trentaine d’années, 213 monuments à la gloire de Staline y ont vu le jour, et des centaines de commémorations de toutes sortes ont eu lieu, à l’initiative du Parti communiste de la Fédération de Russie, mais aussi de nombreuses autorités régionales et institutions patriotiques. Un décret, par exemple, a rebaptisé pour un jour, en juin, l’aéroport de Volgograd en Stalingrad.

En mai dernier, lors des cérémonies commémorant la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, évoquées ici par Jeanne Smits, un bas-relief a été inauguré à la station Taganskaïa du métro de Moscou : il représente le dictateur entouré de ses fidèles lui offrant des bouquets de fleurs, soit l’exacte réplique, note l’abbé Caprio, de celui qui avait été installé au même endroit, en 1966, comme symbole du « néo-stalinisme » de Léonid Brejnev.

L’anthropologue russe Aleksandra Arkhipova a largement documenté cet état de fait dans le média d’opposition Novaya Gazeta. Celle qui travaille maintenant en France écrit : « Staline est désormais associé à l’ordre, et non au mal. Il est perçu comme un gestionnaire qui a bâti le pays. » Lors d’un sondage Levada, en avril dernier, 42 % des Russes interrogés ont d’ailleurs désigné le dirigeant soviétique comme la personnalité la plus marquante de tous les temps : ils étaient 12 % en 1989.

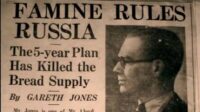

Poutine : une institution à lui tout seul

Il y a un héritage dont Poutine veut se prévaloir. Et on ne se prévaut pas du meurtrier de 100 millions de personnes sans raisons extrêmement précises, alors même que le Parti communiste lui-même a essayé de s’en démarquer dans les années 1960. Poutine va jusqu’à tenter d’expliquer les crimes du dictateur, comme l’abominable opération Holodomor en 1932-33 qui enferma l’Ukraine dans une famine meurtrière que certains qualifient aujourd’hui de génocidaire : Staline aurait voulu, selon Poutine, corriger l’erreur de Lénine qui avait créé l’Ukraine et les autres républiques séparées, « alors que la grandeur de la Russie aurait dû être imposée à d’autres peuples », écrit l’abbé Caprio.

Est-ce toujours la même idée qui guide Poutine à propos de l’Ukraine ? Si d’autres facteurs entrent en ligne de compte, il ne faut pas sous-estimer cette vision « grand-russe », cette idée du « Russkij mir » (monde russe), thème central de la rhétorique patriotique accompagnant la guerre de « libération », de « dénazification » de l’Ukraine, comme il se plaît à le souligner.

De même qu’il faut discerner toute la couleur stalinienne que Poutine donne à sa politique intérieure, de la centralisation du pouvoir à la répression de l’opposition. La censure se développe ici et là : fin juillet, l’agence de presse Bloomberg nous apprenait que l’ancien ministre russe de la Culture Mikhaïl Chvydkoï a plaidé pour un retour à la censure de type soviétique par « des milliers de serviteurs éclairés de l’Etat ». Quant aux dénonciations dites citoyennes, elles refleurissent comme au bon vieux temps soviétique, comme en témoignait Alexandra Arkhipova.

La religion orthodoxe : une valeur identitaire au service d’une certaine idée de la Russie

Il est évident, encore une fois, que d’autres forces sont à l’œuvre, en face, sur l’échiquier mondial. Et l’on peut saluer, d’une certaine manière, le nationalisme, le souverainisme affiché par Poutine à rebours du mondialisme woke, négateur des Etats-nations, pulvérisateur des valeurs chrétiennes qu’il se fait fort de remettre à l’honneur. Mais dans quel but ?

Il est certain qu’il a peu à voir avec la préservation d’une quelconque foi. Il y a un peu plus d’un an, Jeanne Smits donnait ici la traduction d’un entretien éclairant avec le professeur Giovanni Codevilla qui venait de faire paraître un livre préfacé, justement, par Don Stefano Caprio. Ce dernier n’hésitait pas à affirmer qu’il y avait continuité, en ce qui concerne l’orthodoxie, entre la période soviétique et la période poutinienne, dans le sens où la religion n’a jamais été considérée comme le culte rendu à Dieu.

Staline a cherché à l’éradiquer, avant de l’instrumentaliser. Poutine en fait, de manière calculée, un allié : elle devient un moyen culturel d’appartenance, le fondement de l’identité russe, mais surtout un outil au service du pouvoir en place pour lier le peuple. Elle n’est plus laminée, elle est pragmatiquement exploitée.

Quant à la religion catholique, ce sera justement bien la dernière à avoir pignon sur rue. « Staline voulait frapper l’Eglise catholique à mort parce qu’il la considérait comme le centre le plus puissant de l’anticommunisme », dit le Pr Codevilla. Il avait même fait organiser un pseudo-concile à Lviv, en 1946, uniquement animé par des représentants de l’Eglise orthodoxe, pour abolir l’Eglise gréco-catholique et envoyer tous ses évêques à la mort. « Tout bon dieu est nécrophilie », disait Lénine dans une lettre à Maxime Gorki ! A plus forte raison, dans son esprit, le vrai Dieu…