Mgr Salvatore Cordileone poursuit ses réflexions sur la liturgie dans l’attente du « sommet liturgique » qu’il organise, début juillet, dans son archidiocèse de San Francisco en Californie. On le savait favorable à la messe traditionnelle : ici il accuse carrément l’effondrement de la liturgie à la suite des réformes imposées de manière « autoritaire » à la suite du concile Vatican II d’être à la racine de toute la confusion et de toutes les dissensions qui ont suivi. Mais aussi de la désaffection d’un grand nombre à l’égard de l’Eglise et de la foi catholiques. Il souligne avec force combien les jeunes qui aujourd’hui restent convaincus et pratiquants sont attachés à la forme traditionnelle du rite latin.

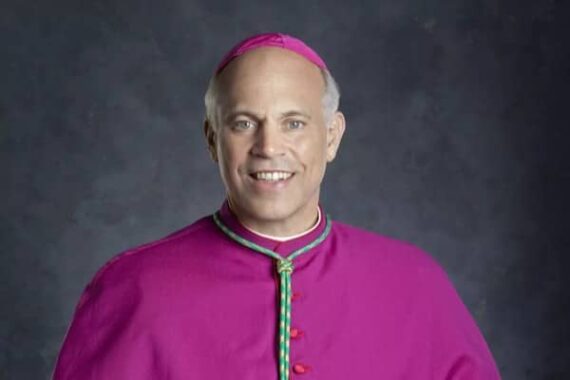

Mgr Cordileone dénonce les guerres liturgiques en rappelant que les jeunes veulent la messe traditionnelle

« La plupart des jeunes catholiques fervents que je rencontre ont grandi dans le cadre typique de la liturgie dominicale des paroisses, ne découvrant que plus tard la beauté de notre authentique patrimoine liturgique catholique. Leur réaction ? De l’émerveillement mêlé de colère. Ils me disent, et je les cite textuellement : “J’ai été spolié de l’héritage catholique qui me revenait de droit” », écrit-il ainsi dans une tribune publiée il y a quelques jours par First Things.

Nous vous proposons la traduction intégrale de cette tribune de Mgr Cordileone, avec, aussi, l’expression de son attachement à Vatican II et sa conviction que la « réforme de la réforme » rêvée par Benoît XVI constitue toujours la meilleure façon d’avancer à travers l’« enrichissement mutuel » du rite traditionnel et du rite réformé. C’est un document important, même si on n’en partage pas la totalité de l’analyse.

Le mal fait par Traditionis custodes

En revanche, il s’agit d’une défense nette du rite traditionnel, et d’une mise en cause catégorique et explicite du nouveau – ou du moins, des abus qui lui sont si souvent attachés – qui viennent compléter de manière directe ce qu’avait écrit Mgr Cordileone à la mi-avril sur le sujet de la désaffection des jeunes à l’égard de la foi. Nous déplorions alors l’absence de la mise à l’honneur de la messe tridentine dans les réflexions du prélat. Trop vite, peut-être : voici qu’il dénonce la reprise des « guerres liturgiques » en incriminant Traditionis custodes. Un esprit malicieux observerait peut-être que l’auteur de ce dernier est mort entretemps. Mieux vaut se concentrer sur le plus important : un archevêque d’un diocèse important ose saluer la messe traditionnelle, sa richesse et sa capacité à conserver et développer la foi de ceux qui s’y rendent.

Mgr Cordileone l’a lui-même célébrée pontificalement. – J.S.

*

Pour mettre fin aux guerre liturgiques

Les souvenirs sont encore vivaces, même s’ils remontent loin dans le temps. Né en 1956, je suis tout juste assez vieux pour me souvenir de l’époque troublée et tumultueuse des « changements » qui ont suivi le Concile Vatican II, en particulier en ce qui concerne la messe. A l’époque, un vieux couple de mon quartier avait confié à l’adolescent que j’étais que c’était comme si le père n’était pas à la maison et que les enfants faisaient ce qu’ils voulaient.

On ne devrait donc pas s’étonner de ce que l’ensemble de l’enseignement de l’Eglise, de la morale à l’exercice de l’autorité en passant par les vérités dogmatiques de la foi, ait été remis en question, voire nié, et que les vocations religieuses aient chuté. La vieille maxime lex orandi, lex credendi (à laquelle certains ont ajouté lex vivendi) se vérifie à chaque instant. L’ère des « guerres liturgiques » n’avait rien à voir avec un simple remaniement de l’ornementation ; en cette période de confusion et de dissensions dans tous les domaines de la vie de l’Eglise, elle était le fondement même de tout ce qui se produisait alors.

Il a semblé, dans un passé récent, que nous étions parvenus à une coexistence pacifique entre les deux formes du rite romain, comme les a appelées le pape Benoît XVI, à la suite de la publication de son motu proprio Summorum Pontificum. Cependant, la publication de Traditionis Custodes et les restrictions encore plus sévères imposées par le Dicastère pour le culte divin concernant la célébration du rite romain selon le Missel de 1962, nous ont replongés dans les guerres liturgiques. Si la liturgie n’était pas au centre des préoccupations des cardinaux lors du conclave qui a élu le pape François après la démission du pape Benoît XVI, elle sera sans aucun doute au cœur des discussions lors du prochain conclave.

Parmi toutes les questions auxquelles l’Eglise est confrontée actuellement, aucune n’est plus importante que celle de notre façon de célébrer le culte. Dieu nous a créés pour l’adorer. Le culte divin, s’il doit vraiment mériter ce nom, repose sur le sens du sacré, qui découle lui-même de la vision sacramentelle de la réalité : la réalité physique sert de médiateur et rend présente la réalité spirituelle et transcendante qui existe au-delà d’elle. Perdre cela, c’est tout perdre.

Et des pertes, il y en a eu. Il est indéniable que la perte très visible du sens du sacré dans notre façon de pratiquer notre culte est une cause fondamentale (même si ce n’est pas la seule) du désengagement massif des jeunes vis-à-vis de l’Eglise. Selon une étude réalisée en 2015 par le Pew Research Center, 40 % des adultes déclarant avoir été élevés dans la religion catholique ont quitté l’Eglise. Et cela ne s’améliore pas. Une enquête réalisée en 2023 auprès de 5.600 personnes a révélé que « les catholiques ont connu le plus fort déclin de tous les groupes religieux en termes d’adhésion ».

Il est manifeste que trop peu de jeunes rencontrent Jésus dans l’Eucharistie, sinon ils ne l’abandonneraient pas pour d’autres expériences religieuses ou ne perdraient pas complètement la foi en Dieu. Et il est tout aussi évident que la soif de tradition est palpable parmi la nouvelle génération de catholiques qui ont choisi de rester.

Comme l’a écrit Francis X. Rocca le 9 avril dans The Atlantic :

En 2023, Cranney et Stephen Bullivant, sociologues des religions, ont mené une enquête auprès des catholiques et ont constaté que la moitié d’entre eux se disaient intéressés par la messe en latin. (…) Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce retour à la tradition semble être surtout porté par les jeunes catholiques, qui représentent la part du lion parmi des fidèles de la messe en latin. Selon une enquête récente [qu’ils ont menée dans des paroisses qui proposent la messe traditionnelle, NdT], 44 % des catholiques qui assistent au moins une fois par mois à l’ancien rite sont âgés de moins de 45 ans, contre seulement 20 % des autres membres de ces paroisses.

Cela sonne juste. La plupart des jeunes catholiques fervents que je rencontre ont grandi dans le cadre typique de la liturgie dominicale des paroisses, ne découvrant que plus tard la beauté de notre authentique patrimoine liturgique catholique. Leur réaction ? De l’émerveillement mêlé de colère. Ils me disent, et je les cite textuellement : « J’ai été spolié de l’héritage catholique qui me revenait de droit. »

Le pape François a publié Traditionis Custodes dans le but d’unir l’Eglise dans une seule forme du culte. Il faut bien reconnaître que l’existence de deux formes de messe pour l’Eglise universelle est une anomalie dans l’histoire de l’Eglise. En réalité, toutefois, il n’existe pas simplement deux « formes » de messe, mais toute une variété de formes dues au fait que les prêtres s’autorisent des libertés en violation des normes liturgiques – ce qui constitue une vulnérabilité évidente de l’ordre de la messe actuellement en vigueur et risque de causer de grands dommages aux âmes.

Il existe aujourd’hui des formes extrêmement divergentes du rite romain. Une vidéo d’un prêtre allemand faisant du rap pendant la messe a récemment fait le buzz sur Internet. A l’opposé, il y a par exemple la messe des Amériques, que j’ai célébrée sous forme de messe pontificale solennelle en latin à la basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington, D.C., en novembre 2019.

De nombreux catholiques pieux et fervents, bouleversés par la confusion liturgique, en attribuent la responsabilité à « Vatican II ». Il faudrait un article entier pour expliquer ce que les gens entendent par ce terme, mais pour l’instant, il est nécessaire de distinguer trois niveaux auxquels le Concile a été et continue d’être opérationnel : (1) les seize documents du Concile Vatican II eux-mêmes ; (2) les documents relatifs à leur mise en œuvre, qui présentent eux-mêmes différents niveaux d’autorité (le pontife romain, les dicastères du Saint-Siège, les conférences épiscopales nationales et les évêques individuels dans leurs propres diocèses) ; et (3) la manière dont le Concile a été effectivement mis en œuvre dans nos paroisses et autres communautés religieuses. Les problèmes qui ont éclaté après le Concile se situent à ces niveaux inférieurs, où l’on a profité de certaines ambiguïtés des seize documents plutôt que de les lire dans la continuité de la tradition qui les avait précédés. Par exemple, le mouvement de renouveau et de revitalisation de la sainte liturgie avait pris de l’ampleur pendant des décennies avant Vatican II, et Sacrosanctum Concilium doit donc être lu comme donnant un nouvel élan et une nouvelle orientation à ce mouvement, en particulier en ce qui concerne la participation active de l’assemblée, et non pas en s’en écartant.

L’élément déterminant qui a concrétisé le sentiment de rupture au sein de la tradition liturgique a été la décision sans précédent dans l’histoire de convoquer un comité d’érudits afin de réécrire en profondeur la liturgie et de l’imposer à l’ensemble du monde catholique selon une approche autoritaire. Encore une fois, je suis assez vieux pour me souvenir de ce qui s’est passé et de la résistance des catholiques les plus chevronnés. Mais à l’époque, les catholiques étaient plus obéissants à leurs pasteurs et ils acceptaient les changements qui ne leur plaisaient pas, même ceux qui semblaient contredire ce qu’on leur avait enseigné tout au long de leur vie sur la foi catholique.

Nous sommes nombreux à comprendre qu’il s’agit d’un problème qui doit être résolu. Cependant, nous ne devons pas commettre la même erreur méthodologique : le sentiment de rupture de l’unité dans la liturgie ne peut être réparé en imposant simplement un nouvel ensemble de règles venues d’en haut. Au contraire, le moment est venu de relancer la vision du pape Benoît XVI pour réparer cette fracture, une « réconciliation intérieure » des deux formes du rite romain (comme il l’a exprimé dans sa lettre Con Grande Fiducia aux évêques à l’occasion de la publication de Summorum Pontificum). Le génie de Summorum Pontificum réside dans le fait qu’il a créé une troisième voie pour la réforme liturgique en autorisant la libre utilisation du Missel romain préconciliaire, permettant ainsi à ces deux expressions du même rite latin de s’influencer mutuellement de manière « enrichissante ». Nous commençons déjà à observer une sorte de fertilisation croisée entre ces deux formes de culte catholique dans les paroisses qui les célèbrent toutes les deux : Les paroissiens font généralement l’expérience des deux, tout en conservant une préférence pour l’une ou l’autre. C’est pourquoi il est erroné d’essayer d’isoler ceux qui sont attachés à la messe traditionnelle en latin, comme s’ils constituaient un danger pour la foi de la grande majorité de leurs coreligionnaires catholiques.

Cela renvoie à ce que le pape Benoît XVI avait prévu lorsque nous permettons aux deux formes de coexister : un processus d’enrichissement mutuel véritable, dans lequel chaque forme influence l’autre. Et, d’après ma propre expérience, je constate que cela a déjà commencé. Par exemple, la prédication lors d’une messe traditionnelle en latin – du moins pour les prêtres qui célèbrent les deux formes – est généralement centrée sur les lectures. Avant le Concile, cependant, la prédication était considérée comme une action extra-liturgique, donc comme un ajout à la messe et, par conséquent, pas nécessairement liée aux textes liturgiques. C’est le Concile Vatican II qui a considéré l’homélie comme faisant partie intégrante de la liturgie et qui a exhorté les prédicateurs à prêcher à partir des textes scripturaires et liturgiques de la messe particulière célébrée. Je remarque également que, lors des célébrations de la messe traditionnelle en latin, de plus en plus de fidèles dans les bancs prient leur partie de la messe et chantent les répons et les chants de l’ordinaire de la messe en latin. Cela reflète le désir des fidèles de comprendre les textes et les rites de la messe et d’y participer activement. Si ce type de participation active était encouragé, et même en augmentation, bien avant le Concile, il est désormais plus courant grâce à l’habitude acquise avec l’Ordo révisé de la messe. L’essentiel ici est que ces changements se produisent de manière organique, et non par décret, et qu’ils contribuent ainsi à un développement authentique du culte catholique.

Summorum Pontificum a largement mis fin aux guerres liturgiques dans la vie quotidienne des catholiques américains, un processus dont le pape Benoît XVI avait prévu la poursuite : « La meilleure garantie pour que le Missel de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions ; c’est ce qui rend visible la richesse spirituelle et la profondeur théologique de ce Missel. »

Les appels lancés par tous les papes postconciliaires, de Paul VI à François, pour corriger les abus et le laxisme liturgiques n’ont eu pratiquement aucun effet sur la vie quotidienne des catholiques dans les églises. Il est nécessaire d’aller plus loin. Le fait de se sentir à l’aise avec la messe traditionnelle en latin pourrait grandement contribuer à atteindre cet objectif. Cela offre également une solution qui évite l’herméneutique de la rupture, autre point souligné par le pape Benoît XVI : « Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. » Il poursuit en appliquant cette logique pour nous aider à comprendre le vrai sens du développement organique : « Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place. »

Cette continuité dans le développement de la liturgie ressort clairement à la lecture des documents conciliaires et postconciliaires sur la liturgie à la lumière de la tradition reçue. Par exemple, Sacrosanctum Concilium ne dit rien sur le changement d’orientation de l’autel. En fait, l’édition actuelle du Missel romain demande au prêtre de se tourner vers les fidèles à trois moments de la liturgie eucharistique, ce qui suppose clairement que lui et l’assemblée sont tournés dans la même direction : « ad orientem », face à l’Est (liturgique), l’Est étant la source de la lumière et le symbole de la résurrection du Christ d’entre les morts, qui dissipe les ténèbres du péché et de la mort, ainsi que de son retour dans la gloire. L’Est est également symbolique du paradis puisque, lors de la création, Dieu a placé le Jardin à l’Est (Gn 2, 8).

En raison de l’urgence de la situation, j’ai invité des cardinaux et des frères évêques éminents, ainsi que des théologiens et des laïcs réputés, à contribuer au sommet liturgique Fons et Culmen, qui se tiendra du 1er au 4 juillet au séminaire Saint-Patrick de Menlo Park, en Californie. Le cardinal Sarah, lumineuse figure parmi les prélats qui saisissent l’importance de retrouver le sacré dans nos pratiques liturgiques, sera présent. Il en sera de même pour le cardinal Seán O’Malley, que j’ai invité à parler de l’importance que peuvent revêtir l’ordre et la beauté de la messe pour l’âme et le psychisme des pauvres, dont l’environnement est si souvent marqué par le chaos et la laideur. Le cardinal Malcolm Ranjith, qui milite depuis longtemps en faveur de la vision du pape Benoît XVI, offrira un éclairage précieux sur sa conception de l’actuosa participatio (participation active).

Je suis convaincu que l’avenir du renouveau liturgique passe par l’écoute et la réponse aux besoins de l’ensemble du peuple de Dieu, y compris ceux qui ont eu l’inspiration d’aimer Jésus grâce à la beauté et à l’ordre de la messe traditionnelle en latin. Son développement organique depuis les temps anciens est le reflet de nos racines profondes dans le culte et les pratiques de nos ancêtres juifs dans la foi. Le maître-autel sous le baldaquin descend directement du modèle du Saint des Saints du Temple de Jérusalem, qui rappelait la chambre nuptiale juive : la messe est l’aboutissement du festin des noces de l’Agneau. De plus, après avoir terminé les prières au pied de l’autel, le prêtre monte au maître-autel en prononçant une prière qui reconnaît la continuité des deux alliances : « Enlevez nos fautes, Seigneur, nous vous en supplions, afin que nous puissions pénétrer jusqu’au Saint des Saints avec une âme pure. »

Ce qui est classiquement catholique n’est ni nostalgique ni rétrograde, mais intemporel. C’est ainsi que s’acquiert ce statut classique : ce qui résiste à l’épreuve du temps et s’adresse à toutes les époques et à toutes les cultures, y compris la nôtre.

Le chemin de la réconciliation intérieure est l’antidote à la fois à la tendance schismatique et à la tendance bureaucratique. Il apporte un remède à la rupture et favorise le rétablissement du sacré, comme l’avait envisagé le pape Benoît XVI. Cependant, pour que cela se fasse de manière organique, il faudra beaucoup de temps, peut-être même des générations, voire des siècles. Nous ne pouvons pas nous asseoir et tracer la voie à suivre ; celle-ci doit jaillir de l’expérience vécue par les personnes. Nous ne pouvons donc pas déterminer à l’avance quels trésors des deux formes seront conservés et intégrés dans une seule forme : la lecture des Ecritures en langue vernaculaire depuis l’ambon ? Le Canon récité en silence ? Les anciennes prières d’offertoire restaurées ? Le prêtre et les fidèles priant ensemble le Notre Père et répondant ensemble avant la communion : « Domine, non sum dignus » (« Seigneur, je ne suis pas digne ») ? Nous ne le savons pas. Seul le temps nous le dira. Et c’est ainsi que les choses doivent se passer.

Ayons suffisamment confiance en la sagesse du Concile Vatican II pour ne plus craindre la messe telle qu’elle était célébrée avant et pendant ce concile. Tirons plutôt notre confiance de la tradition. La tradition est protectrice : elle apporte fiabilité et prévisibilité ; elle nous protège des ruses, des préférences personnelles et des goûts de ceux qui sont au pouvoir, qu’il s’agisse du pape, de l’évêque, du prêtre qui célèbre la messe, des musiciens qui planifient et chantent la musique pendant la messe, du coordinateur liturgique local, etc. En d’autres termes, la tradition garantit que nous soyons tous égaux, égaux en tant que serviteurs et observateurs de la tradition que nous avons reçue, et non à la merci des jugements arbitraires de ceux qui se trouvent être aux commandes à un moment et à un endroit donnés.

Chérissons donc la tradition telle que nous l’avons reçue, apprenant ainsi qui nous sommes en tant que peuple de Dieu : liés de manière transcendante dans la communion des saints, non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps, aujourd’hui et pour l’éternité.

Mgr Salvatore Cordileone, archevêque de San Francisco