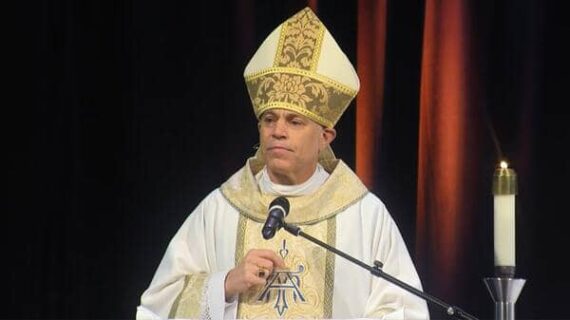

Mgr Salvatore Cordileone a publié récemment une tribune dans le National Catholic Register pour plaider en faveur de la « Renaissance de l’excellence au sein de la liturgie catholique ». Nous vous en proposons ici la traduction de larges extraits pour deux raisons : parce que l’archevêque de San Francisco, aux Etats-Unis, voit la nécessité absolue d’une plus grande révérence et d’une plus grande sacralité du culte – et notamment parce qu’elle répond au juste désir des jeunes – mais aussi parce qu’il se focalise sur la mise en œuvre de Vatican II, comme si c’était dans le Concile qu’on allait trouver la réponse à la « perte du sacré » qu’il dénonce fort justement, alors que c’est dans le sillage du Concile que tout s’est effondré, depuis l’enseignement du catéchisme jusqu’à l’art de célébrer, avec leur corollaire, les églises qui se vident.

Très sensible à la qualité de la musique sacrée, en particulier, Mgr Cordileone met en évidence dans sa tribune tout ce que Vatican II permet de conserver dans ce domaine : chant grégorien et polyphonie sacrée. Et il cite les liturgies célébrées selon le Nouvel Ordo qui « élèvent les âmes vers Dieu » et « nous montrent ce qui est possible dans la vie de l’Eglise aujourd’hui ». « Nous sommes tous d’accord avec Vatican II pour dire que l’avenir de la liturgie est essentiel pour les efforts futurs de l’Eglise en matière d’évangélisation », écrit-il.

« La renaissance de l’excellence au sein de la liturgie catholique », un diagnostic incomplet

Et de montrer que des changements mis en place avec tact permettent d’aboutir à davantage de sacré dans les célébrations de la messe réformée – non sans huissier pour éviter que l’on n’abuse de la Sainte Eucharistie, quel aveu !

En somme, Mgr Cordileone, dont les préoccupations sont si respectables, passe à côté d’un point essentiel : la messe traditionnelle répond tout naturellement à ce désir de mieux servir et adorer Dieu dans le culte, et les jeunes, qui la plébiscitent aussi bien en France qu’aux USA, puisent dans le trésor liturgique de l’Eglise sans attendre une prudente « réforme de la réforme ».

Mgr Cordileone ne voit que par Vatican II

Pourquoi ne pas reconnaître que le rite tridentin porte en lui ce sacré, ce sens juste du sacrifice de la messe ? Pourquoi passer sous silence le saccage qui a été opéré à la suite du Concile Vatican II, mais aussi les efforts de résistance des familles qui, bravant l’interdit pratique de la liturgie de toujours, ont veillé aussi à ce que leurs jeunes reçoivent un catéchisme digne de ce nom ?

C’est à la lumière de ces remarques qu’il faut lire la tribune de Mgr Cordileone, signe d’une prise de conscience bienvenue, mais aussi symptôme d’un mal trop répandu qui veut voir dans Vatican II le « printemps de l’Eglise » qui n’est jamais venu. – J.S.

*

Pour la renaissance de l’excellence au sein de la liturgie catholique

De nombreux problèmes graves ont été relevés par les observateurs : le déclin du mariage et la crise démographique imminente ; la baisse concomitante du nombre de jeunes qui répondent à l’appel à la prêtrise et à la vie religieuse ; la fragmentation croissante de la famille ; les retombées persistantes des révélations d’abus sexuels commis par des membres du clergé il y a plusieurs décennies ; le scandale provoqué par le fait que des catholiques éminents s’opposent bruyamment aux vérités morales fondamentales ; le manque de clarté dans la présentation des enseignements de l’Eglise au sujet des questions sensibles de notre époque, et les divisions qui en résultent ; l’émergence des réseaux sociaux en tant que magistère alternatif en remplacement des parents et des paroisses en tant que principaux éducateurs des enfants. La liste est longue.

Tous cela est important. Mais si vous voulez mon avis, le problème de fond est la perte du sens du sacré, et plus particulièrement dans la façon dont les catholiques célèbrent leur culte.

Quelle est la signification de cette perte ? Nous pouvons la constater de nos yeux : l’échec de l’évangélisation de la jeune génération de catholiques dans nos églises a provoqué un déclin en cascade de la foi et de la pratique catholiques, comme en témoigne la baisse de la fréquentation des messes, des mariages, des baptêmes et des vocations religieuses. Au moins 40 % des adultes qui déclarent avoir été élevés dans la religion catholique ont quitté l’Eglise, rapportait Pew Research en 2015, et dix ans plus tard, les chiffres ne s’améliorent pas.

Il est manifeste que trop de catholiques de la jeune génération ne rencontrent pas Jésus dans l’Eucharistie. Si c’était le cas, ils ne l’abandonneraient pas pour rejoindre d’autres religions ou pour se laisser tout simplement absorber par la culture laïque. Dans la citation souvent reprise de Sacrosanctum Concilium, les pères du Concile Vatican II ont exprimé de manière merveilleusement succincte l’importance de la liturgie dans notre vie chrétienne : « La liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de l’Eglise, et en même temps la source d’où découle toute sa vertu. »

Je me demande parfois si nous mesurons vraiment l’importance primordiale de ce principe : cela signifie qu’il n’y a tout bonnement pas de question plus importante dans l’Eglise, ou dans le monde, que le renouvellement de cette source et de ce sommet de la foi en Jésus-Christ. Y croyons-nous vraiment ?

Certains d’entre nous ont cette certitude, et c’est la raison pour laquelle j’ai invité d’éminents prélats catholiques, prêtres, théologiens, universitaires et dirigeants laïcs catholiques à se joindre à moi du 1er au 4 juillet lors du Sommet de liturgie Fons et Culmen qui se tiendra à ces dates au séminaire Saint-Patrick de Menlo Park (parrainé par l’Institut catholique de musique sacrée et l’Institut Benoît XVI).

Le cardinal Robert Sarah, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, participera à l’événement et nous fera profiter de sa profonde sagesse au sujet des crises auxquelles l’Eglise est confrontée, que ce soit officiellement depuis la tribune ou de manière informelle lors de conversations avec les participants entre les présentations et les liturgies. (La dernière fois que le cardinal Sarah est venu à un Sommet liturgique à St. Patrick, le jeune Peter Carter du Catholic Sacred Music Project a noué une amitié avec lui ; le livre d’entretiens de Carter avec le cardinal Sarah sera publié par Ignatius Press en novembre).

Le cardinal Seán O’Malley, archevêque émérite de Boston, sera également présent. Il continuera le travail de Dorothy Day en soulignant l’importance de la beauté et de l’ordre dans la liturgie pour l’âme et la psyché des pauvres, chez qui cette soif humaine fondamentale est la plus difficile à satisfaire. Son discours, « Le Seigneur entend le cri des pauvres : prière, liturgie et pauvreté », promet d’apporter une contribution majeure à une meilleure compréhension de l’importance et de la pertinence d’un culte digne dans la vie de l’Eglise et de chaque individu.

J’ai hâte d’entendre de la bouche de Dom Benedict Nivakoff, abbé bénédictin de Nursie, ce qu’il aura à dire sous le titre : « Retrouver l’héritage ascétique derrière la messe : le jeûne eucharistique traditionnel ». Jésus nous a souvent demandé de jeûner en plus de prier. Mais pourquoi le jeûne est-il si important en cette ère d’abondance ? La sagesse monastique saura répondre à cette question.

(…)

Voici la bonne nouvelle : la mise en œuvre de pratiques qui favorisent une plus grande révérence lors de la messe ne doit pas susciter la controverse et la dissension, que les plus anciens d’entre nous avons bien connues dans les années qui ont suivi le Concile. Cela suppose qu’elle soit faite avec une catéchèse appropriée et une vraie sensibilité pastorale. C’est précisément ce manque de bon sens pastoral qui a rendu les années des « changements » si traumatisantes pour tant de gens.

C’est mon expérience personnelle et celle d’autres prêtres que je connais. Prendre de telles mesures avec cette approche dans les deux paroisses très différentes où j’ai été pasteur – y compris des pratiques simples telles qu’un code vestimentaire strict pour les ministres laïcs lors de la liturgie et le placement d’huissiers aux stations de communion pour s’assurer que personne ne s’en aille avec une hostie consacrée – a fini par créer une bien plus grande prise de conscience parmi les paroissiens du respect particulier qui est dû au culte du seul et vrai Dieu.

Mais cela est également possible avec des pratiques encore plus marquantes, ainsi que j’en ai fait l’expérience dans notre cathédrale de San Francisco, Sainte-Marie de l’Assomption.

Nous avons remarqué que de plus en plus de fidèles s’agenouillaient pour recevoir la communion, ce qui créait des difficultés logistiques. Le recteur de la cathédrale, le père Kevin Kennedy, m’en a parlé et, à la suite de notre conversation, il a décidé de placer de longs agenouilloirs devant le sanctuaire (chacun pouvant accueillir environ huit personnes) afin que les fidèles (y compris les personnes âgées et les infirmes, et pas seulement les jeunes pleins de révérence, et aux genoux sains) puissent recevoir la sainte communion à genoux s’ils le souhaitent.

Le résultat ? Lorsque la possibilité de s’agenouiller pour recevoir la communion existe, beaucoup de gens la choisissent naturellement. C’est un exemple utile de développement organique : donner aux gens l’occasion de vivre une pratique liturgique profondément ancrée dans notre tradition, sans exiger que tous s’y conforment, mais en laissant une place légitime à la diversité là où l’Eglise le permet. A partir de là, nous pouvons discerner les mouvements de l’Esprit à travers les plus fervents.

Le deuxième pas, encore plus significatif, dans le sens du respect, a été de se tourner ad orientem, c’est-à-dire que le prêtre à l’autel se tournait dans la même direction (vers l’est, au moins symboliquement) que les fidèles pendant la liturgie de l’Eucharistie.

Le père Kennedy a pris le temps et le soin de catéchiser les fidèles. Il a d’abord expliqué la pratique aux fidèles de la messe quotidienne. Ensuite, il l’a appliquée à la messe dominicale en espagnol, où nos fidèles hispaniques étaient plus susceptibles de comprendre un tel changement. Enfin, il a mis en œuvre le changement lors des deux autres principales messes dominicales, tout en conservant les deux autres messes dominicales (du moins pour le moment) versus populum, c’est-à-dire face à l’assemblée.

La colère annoncée par certains ne s’est jamais matérialisée, et pour cause : encore une fois, cela a été fait avec une catéchèse appropriée et une réelle sensibilité pastorale. Ainsi, et il est surprenant de constater que de nombreux prêtres l’ignorent, le Concile Vatican II n’a rien dit sur le changement d’orientation de l’autel. De plus, le Missel de la messe remaniée publié après le Concile contient des instructions pour le célébrant afin qu’il se tourne vers le peuple à trois moments différents de la liturgie eucharistique.

L’expression courante selon laquelle « le prêtre tourne le dos au peuple » est emblématique de la perte du sacré, car elle ne tient absolument pas compte de ce qui devrait être au centre de l’attention : non pas le prêtre, mais la marche de l’Eglise vers la rencontre avec le Christ ressuscité, représentée par la direction vers l’est, l’est étant la source de la lumière. Un prêtre qui célèbre la messe ad orientem ne tourne pas le dos au peuple, pas plus qu’une enseignante qui fait prêter le serment d’allégeance à ses élèves ne les rabaisse en leur tournant le dos et en faisant face au drapeau avec eux. En faisant face à l’« est » symbolique vers l’autel et la croix, le prêtre conduit son troupeau dans l’adoration du Seigneur, ensemble.

Chaque Carême, nous autres catholiques jeûnons, faisons l’aumône et pratiquons la pénitence pour nous rappeler comment Jésus s’est sacrifié en mourant douloureusement sur la Croix à cause de nos péchés, afin que nous puissions être avec Dieu au Paradis pour toujours. Avec nos frères protestants, nous croyons que Jésus est ressuscité du tombeau au bout de trois jours, témoignant ainsi du triomphe de Dieu sur la mort.

Mais en tant que catholiques, nous croyons mieux encore : que chaque dimanche, le sacrifice de Jésus-Christ nous est rendu présent sur l’autel, qu’il vient à nouveau à nous sous les apparences du pain et du vin, et qu’il s’offre à nous en accomplissement de ses paroles impératives : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes. » (Jean 6, 53).

Je trouve encourageant de voir combien de jeunes sont attirés par les pratiques catholiques classiques qui expriment si efficacement les réalités transcendantes. Ce qui est classiquement catholique fonctionne. Il est temps de reconstruire avec confiance sur des bases solides, y compris à genoux en signe de révérence devant Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Mgr Salvatore Cordileone