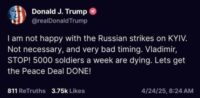

Donald Trump n’a pas fait la paix en Ukraine, comme il le promettait en campagne, « en 24 heures », ni même en 100 jours, et les médias qui lui sont hostiles, après avoir colporté la rumeur (infondée, les faits l’ont montré) qu’il « cédait tout » à Poutine, disent maintenant qu’il a échoué, et qu’il pourrait se « désintéresser » très vite de l’Ukraine. C’est à la fois prendre au sérieux des rodomontades de campagne (le temps de la diplomatie est nécessairement long) et confondre les postures de négociations avec l’état d’avancement réel du dossier. Donald Trump dit que, si les pourparlers n’aboutissent pas très vite, il abandonne le rôle de médiateur qu’il s’est lui-même donné. Il le dit à la fois pour montrer à sa base sa force et son indépendance, et pour presser les belligérants, tant Zelensky que Poutine. Il a d’abord humilié celui-là et caressé celui-ci dans le sens du poil, laissant en suspens toute sanction économique, promettant une collaboration, puis a passé avec celui-là un accord sur les minerais (qui suppose une paix pour être applicable), et confié la grande « déception » que lui cause celui-ci : bref, c’est le train-train du théâtre des négociations. De même Poutine a-t-il rejeté tout « ultimatum » des Européens à propos d’un cessez-le-feu en Ukraine, mais, deux jours plus tard, il acceptait le principe de négociations directes entre Kiev et Moscou en Arabie saoudite ; le coup suivant, il refusait d’y participer lui-même, entraînant son antagoniste Zelensky dans un refus symétrique, et les conversations n’ont pas donné grand-chose de concret, sauf un échange de prisonniers.

Un mémorandum laisse ouverte toutes les interprétations

Depuis, Donald Trump a appelé directement Vladimir Poutine, qui a jugé publiquement cet échange « constructif », « utile » et « franc ». Concrètement, Poutine, germanophone, ne parle pas bien anglais, et Trump pas du tout russe : il y avait donc pour cet entretien des interprètes, et tout utile et franche qu’elle a pu être, cette conversation a donc dû être préparée, discutée. Le contenu n’en a pas été communiqué. Mais la Russie a promis un « mémorandum » à l’Ukraine afin d’y fixer les buts et les moyens d’un processus de paix. Zelensky, interrogé sur la question, a répondu : « Une fois que nous aurons reçu le mémorandum, nous serons en mesure de formuler notre vision en conséquence. » C’est du bon sens, et cela laisse la porte ouverte à toutes les interprétations, toutes les solutions, y compris positives. Mémorandum est un mot classique du vocabulaire diplomatique, un texte rédigé comme son nom l’indique pour fixer les idées et servir de mémoire sur la position d’un homme, d’une institution ou d’un Etat sur une question donnée. L’histoire est pleine de mémorandums qui ont pesé sur l’action des uns ou des autres, ou au contraire qui n’ont été suivi d’aucun effet : pour rester en Ukraine, par le mémorandum de Budapest, en 1994, la Russie s’engageait à respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine en échange de son renoncement à l’arme nucléaire. Un mémorandum n’a pas d’effet contraignant et ce n’est pas son but, c’est un instrument visant à définir la position de celui qui le dirige avant de discuter d’un accord. En somme, il peut constituer un pas décisif comme il peut déboucher sur un désaccord complet et insurmontable. Personne, dans le jeu de dupes que constitue la guerre en Ukraine, n’a abattu ses cartes. Il est donc trop tôt pour parler d’échec ou de réussite de Trump.